development

海洋エネルギー開発研究部門

海洋エネルギー開発研究部門

海洋エネルギーには、潮流、海流、潮汐、波浪、温度差など多種ありますが、本部門が現在最も注目して取り組んでいるのは、長崎県においてエネルギーポテンシャルが高い潮流発電です。

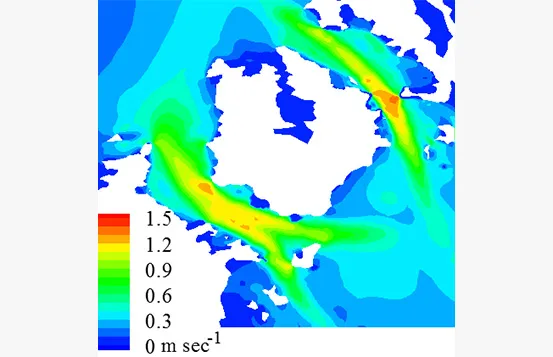

この関連で、2014年に設定された五島海域の「潮流発電実証フィールド」における海洋環境調査(図1)や、同海域における環境省「潮流発電技術実用化推進事業」への協力・支援などを行っています。これらの事業で用いられる発電装置はメガワット級であり、早期の実用化が待望されていますが、それらが適用可能な強潮流域は限られています。

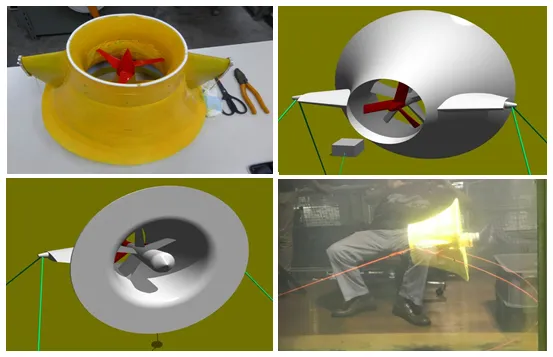

そこで、本部門では、五島海域ほど潮流速は大きくない海域においても適用可能な新形式の低コスト高効率潮流発電装置(図2)を部門プロジェクトに掲げて、現在、基礎的な研究開発を開始したところです。

また、海洋未来イノベーション機構内外との共同研究などについても構想中です。

エネルギー科学分野

本分野の現構成員の専門は、海洋環境工学、高速流体工学、熱工学、電気機器・制御工学などを基礎としており、これまでに関わった海洋エネルギーは、潮流、波浪、温度差です。以下に、現在行っている研究成果のいくつかを紹介します。

(図3)は、五島の田ノ浦瀬戸、奈留瀬戸における潮流の平均流速分布を求めた結果であり、これらから潮流発電装置の設置位置の絞り込みが可能となります。

また、海洋温度差発電での利用を想定して、内面螺旋溝付鋼管を用いたアンモニア用の高性能蒸発器に関する研究を行い、熱伝達率や流動様相の予測モデルを構築しています。

構造物工学分野

当分野の現構成員の専門は、構造工学、材料強度学です。

海洋において構造物や機器を使用する場合、工学における主要な問題点は、腐食と疲労です。

海洋で使用可能な耐食性を有する材料として二相ステンレス鋼を考えており、コストの面から薄い二相ステンレス鋼に軟鋼を合わせたクラッド鋼の界面の疲労強度について調査を行っています。

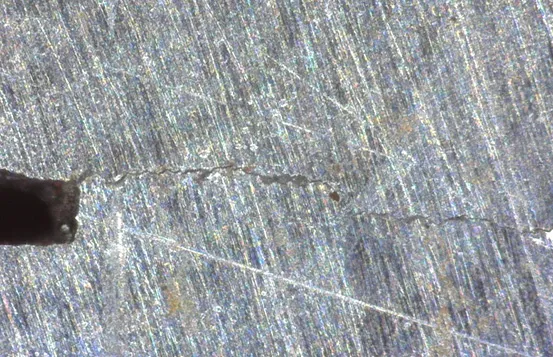

(図5)に、二相ステンレス鋼と軟鋼の界面を伝播する疲労亀裂を示します。

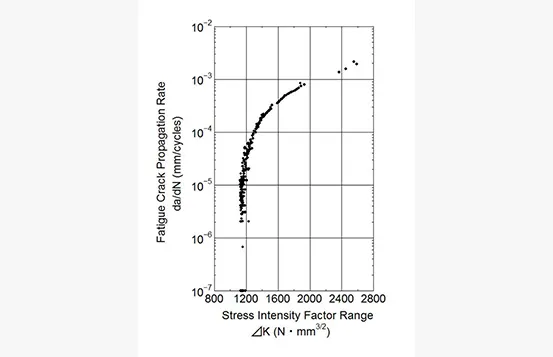

また、(図6)に、伝播試験結果を示します。